1983年7月15日に発売されたファミコン。 ローンチタイトルの『ドンキーコング』、『ドンキーコングJR.』、『ポパイ』の3作はどれもアーケードからの移植作であり、 家庭でもアーケードと遜色ないゲームが遊べることを示し強いインパクトを残した。

一方、その翌月にリリースされた第2陣の2作品『五目ならべ 連珠』と『麻雀』はポピュラーな卓上遊戯をコンピュータゲーム化したものでした。 誰でも知っているような馴染みのある遊びをゲーム化したことで身近な印象を出しています。

言っちゃあ失礼だけど、第2陣の方はローンチタイトルの華やかさに比べるとちょっと…ちょっとだけ地味よね(^^;)

地味なんて言うなよ(´Д`;)

目新しさは薄いかもしれないが、この2作品のうち『麻雀』の売上本数はローンチの3作を上回っているんだ。

えっ、そうなの?

ファミコンがなくても遊べるような卓上ゲームなのに!?Σ(゜□゜;)

そうなんです。今回はファミコン歴代8位となる累計213万本を売り上げた『麻雀』を取り上げますよ。

ごく普通の2人打ち麻雀。しかし、それが最大の売りだった。

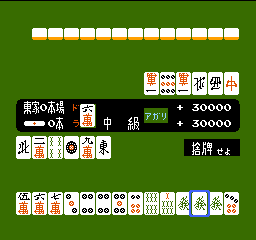

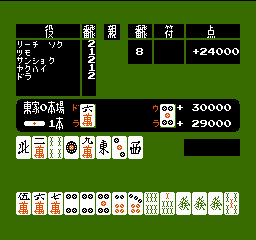

本作の対戦形式はCPUとの2人打ちのみであり、対人戦はできない。 両者の持ち点は30,000点からとなっていて、開始時の親はプレイヤー側で固定されている。

親は1局ごとに交代して半荘終了時に持ち点の多い側が勝ちとなり、三本先取で決着となります。

CPUのレベルは3段階あって、初級・中級・上級から選んで対局できるのよね。

うむ、レベルごとの違いは以下のようになっている。

実はCPUの強さ自体はどのレベルでも変わらないんですよね。 配牌の甘さとチョンボ防止機能の有無、それと待ち時間の有無で難易度に差をつけています。

CPUの強さで差をつけるのはまだ技術的に難しかったのかもね。 だけど配牌の甘さで差をつけたのはわりと効果があったと思うわ。 初球を選べば麻雀が強くない人でもそれなりに勝てるもの。

CPU側の配牌には差が出るわけではないようだから、運が悪いと開幕して早々に成す術なくあがられてしまうこともあるがな。

麻雀は一般的に4人打ちがポピュラーなので2人打ちの本作は些か物足りなさもあります。 それでも売上を伸ばした要因は幾つか考えられますが、ひとつはデジタルゲームとの親和性の良さでしょう。

麻雀って面子を揃えるのが結構大変だから自分の都合だけで遊べるところは利点よね。 自動で点数計算をしてくれるのも便利でありがたいし、本作がきっかけで麻雀を遊ぶ機会が増えたっていう人は多いんじゃないかしら。

コンピューターで遊ぶ麻雀のゲームは過去に例がないわけではなかったが、どれも高価であったり入手が難しかったりと、家庭に導入するには高いハードルがあった。 そこにきて比較的敷居の低いファミコンが登場したことは大きな契機であっただろう。

それまでより安価で買えるとは言っても子供のお小遣いでは厳しいから、このゲームをダシにしてお父さんにファミコンをねだった子供たちも多いと聞くわ。

任天堂も子供の玩具としては高額である点を考慮していたようで、保護者を取り込むために様々な仕掛けを試みています。 早期から大人向けのソフトを供給したのもそうした販売戦略の一環ですね。

当時の子供の目線で語られることが多いのだが、逆のケースについても伝えておきたい。 と言うのは、父親がこのゲームのためにファミコンを欲しいが奥方にはそう言えず、子供に与えるためという名目で購入したケースもあったのだ。

あー、そういうケースもあるのね。それにしても家庭内での駆け引きが凄いわ(^^;)

みんなどうにかしてファミコンを手に入れようと知恵を絞っていたのね。

ファミコン全盛の時代はテレビゲームは子供向けのものというイメージを世間に強く持たれていましたが、実際は麻雀やゴルフのような大人向けもゲームも売り上げ上位に付けている事実は見逃せません。

アーケードゲームの移植で高性能をアピールしつつ、一方で家庭に根差そうとする任天堂の戦略がうまく運んだ格好だ。 供給ソフトを任天堂だけで賄おうとしていた初期のラインナップにその方針が見えやすい。

初稿:2019年07月31日

改訂1:2025年04月27日