今回も双葉社のファミコン冒険ゲームブックから一冊ピックアップすることとしよう。 おぬしら何か希望のタイトルはあるかな?

それでしたら『貝獣物語』を紹介してくれると嬉しいです。 登場する貝獣達が可愛くて大好きなゲームなんですよ(^^)

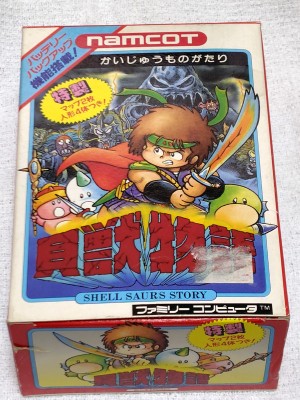

ファミコンの『貝獣物語』。

怪獣物語は1988年11月18日にナムコがリリースしたRPGね。 個性的なキャラクターの他にも独創的なゲームシステムや豪華なコンポーネントが印象に強く残っているけれど、ゲームブックになっているのは知らなかったわ。

ふむ、本作を扱うのであれば先に原作たるファミコン版の内容を説明しておいた方がよいじゃろう。 本題に入る前に少々付き合ってもらうとするぞ。

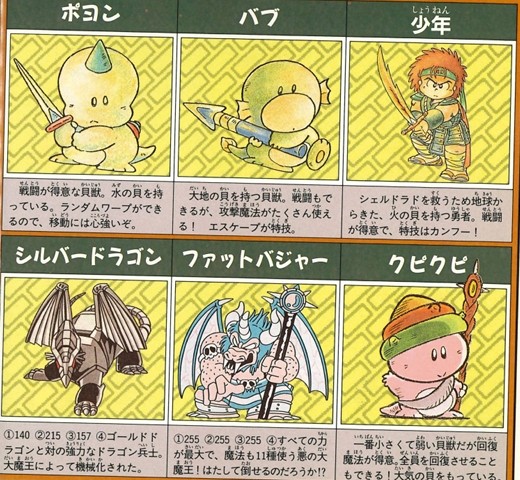

『貝獣物語』登場の主要キャラクターたち。(『SDクラブ』第10号より抜粋)

私たちが住む世界とは別の世界、シェルドラドと呼ばれるその世界には背中に小さな貝をつけた『貝獣』が暮らしていました。 かつて悪の限りを尽くした暗黒大魔王を火・水・大地・大気の属性を持つ4つの貝の力で封じ込めた平和の守り神、それが貝獣です。

その不思議な貝は今でもシェルドラドに祀られているけれど、火の貝だけは戦いの中でどこか遠くへ飛ばされてしまったというわ。 だけどシェルドラドにはこんな言い伝えが残ったの。

そして今まさに1000年の封印を破り大魔王ファットバジャーが復活を遂げた。 たちまち世界は闇に覆われ魔物が蔓延るが、水・大地・大気の貝に選ばれた3人の貝獣の子供たちが大魔王の打倒を胸に秘め旅立ったのだ。

それと時を同じくして、シェルドラドに1人の少年がやって来ました。 その少年は火の貝を携えおり、地球という星からやってきたと言います。 言わばプレイヤーの分身にあたるキャラクターですね。

だから本作はプレイヤーを主人公のひとりに仕立てた異世界冒険ものとも言えるわ。 このジャンルは当時も漫画やアニメではポピュラーだったし、プレイヤー=主人公のRPGも珍しくはなかったけれど、両方の性質を併せ持った作品は案外見かけなかったのよね。

まるで自分自身がゲームの中に入ったかのような気分になれる効果的な演出であるな。 異世界でどんな冒険が始まるのか、いっそう期待も高まるであろう。

シェルドラドは中世ファンタジー風の世界観だけど、御伽噺っぽい雰囲気を内包しているわ。 貝を背負った貝獣たちはユーモラスで可愛いし、その他の登場人物も個性的な人が多くて記憶に残りやすいのよ。

特徴的なのは世界設定だけでなく、ゲームシステムでも野心的な試みが多くなされている。 その代表格が『あう』、『わかれる』、『パス』コマンドであろう。

本作では4人の貝の勇者がそれぞれ違う場所から一人旅を始めており、次第に合流して1つのパーティになっていきます。 そこで操作キャラクターを任意に交替できるコマンドが『パス』というわけです。

他の勇者に出会ったら『あう』コマンドを使えば合流してパーティの仲間に加えることができるわ。 特に攻略順序は決まってなくて、どんな順番で合流してもいいから冒険の自由度は高いわね。 『わかれる』コマンドを使えば一人旅に戻ることもできるわよ。

パーティが最大4つに分かれて冒険するゆえに誰がどこにいるかわからなくなってしまうおそれもあるが、 その助けとなるようにコンポーネントには世界地図とフィギュアが付属している。 そのキャラがいる場所にフィギュアを置けば位置関係を把握できるというわけじゃ。

同梱されたコンポーネント。

コンポーネントは地図とフィギュアだけでなく、もうひとつ涙の密書というものもあります。 これはゲーム内で指示されるまで開けてはならない書類で、中には最後のダンジョンのマップが記されています。

こんな風にテレビ画面の中と外を繋ぐ仕掛けを色々と用意して冒険への没入感を高めているのが最大の特長ね。 これらの独自色に魅了されたファンは多くて、続編やリメイク、スピンオフ作品も複数リリースされるようになっていくわ。

さて斬新なシステムでファンの心を掴んだ貝獣物語がゲームブックではどうなっているのかと言うと、 初めに言ってしまうが別々の主人公がバラバラに冒険したり涙の密書のような外部コンポーネントを使用する要素は完全にオミットされている。

そうなの?ないの?(^^;)

プロローグを読んでみましたが、どうやらゲームブック版の主人公は火の貝の勇者に固定されているようですね。 ゲームではプレイヤーの分身だった彼の視点で冒険が進んでいくようです。

いやまあゲームブックで同じことをやるのは難しそうだし仕方ないとは思うけど、だったらゲームシステムの紹介は省いてもよかったんじゃ…。

目立った特徴が失われているからこそ、そこはしっかりと伝えておかなければならんと思うてな。 しかしその事実があれど本書の価値は損なわれておらん。貝獣物語らしさの表現は別方面から強力に補われているのだ。

ストーリーは大魔王ファットバジャーを倒すことがゴールだが、その過程で仲間を探し、乗り物を手に入れ、戦いに必要なアイテムを集める必要がある。 まあ言ってしまえばゲームと同じじゃな。

ファミコンの時代はROMの容量が少なくてゲーム内でたくさんのストーリーを語ることは難しかったので 当時のゲームブックはオリジナルストーリーに改変していたりゲームの後日談だったりすることも少なくなかったですけど、本書はゲームに忠実なんですね。

RPGは元から筋の通ったストーリーが用意されていることが多いから、他のジャンルの作品と違って大きく改変する必要もなかったんじゃないかしら。

勇者たちはゲーム中で一切喋らないためゲームブックでは性格付けされた台詞が独自に用意されているが、 テキストの文体が雰囲気に合っていて違和感を覚えることなく読み進めることができるであろう。

冒険の自由度に関してはゲームほどではないものの随所に工夫が見られ、例えば仲間はバブが必ず最後に加入するようになっているのだが、ポヨンとクピクピについては進め方次第で加入の順番が変わるようになっておる。

パラグラフ数は450と他のゲームブックに比較して多く、進行ルートの分岐が細かく用意されていることが窺えますね。

進め方次第では同じ場所に何度も行くことになるから、以前に取った選択肢や条件を満たせず発生させ損ねたイベントの場所を覚えておくことが大事になりそうね。 そうしないと延々とループしちゃいそうだもの。

次は表紙のイラストに注目してもらいたい。ゲームの箱絵と同じものが使われているが、これは当時としては珍しいことじゃった。

言われてみれば、当時は出版社や編集スタジオが独自に用意したイラストレーターが描くのが通例となっていましたね。 それもまたオリジナリティを生んでいましたけど、時にはまるで別物になってしまっていることもありました(^^;)

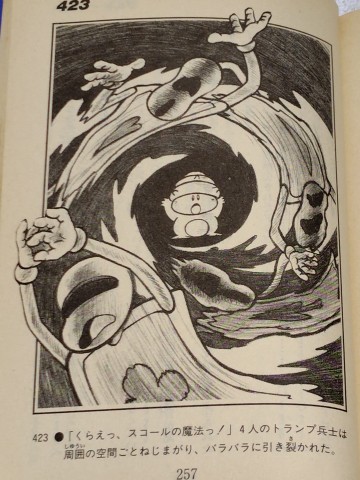

さらに挿絵も公式イラストを手掛けたバースデイの野中俊也さんが担当しており、この本の中でしか見ることのできないイラストが多数掲載されている。 ファンなら見逃せないポイントではないかな。

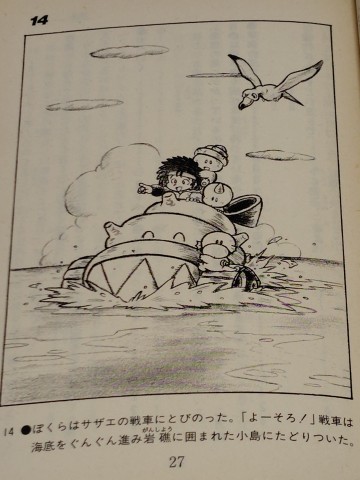

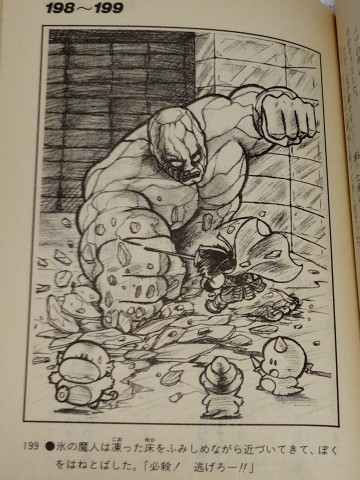

ふんだんに掲載された挿絵の数々。

あら本当、1ページ大の挿絵がたくさん…ええと、30枚以上もあるのね! どれも素敵なイラストで見てるだけで楽しくなっちゃうわ(^^)

非常に美麗で雰囲気のあるイラストですね。ゲームをプレイして頭の中で思い描いた世界が補強されて、ますますこの世界が好きになりそうです(^^)

やや駆け足ではあったが、以上がゲームブック版『貝獣物語』のあらましじゃ。 挿絵に公式イラストレーターを起用したりゲームに準じたストーリー展開であったりと、当時のファミコンゲームブックとしては珍しい作風をしていたな。

ストーリーとイラスト、どちらも貝獣物語の愛しい世界観を表すうえで掛け替えのないものです。 ゲームシステムをそのまま取り入れられない以上、これらに力を入れることにしたのは素晴らしい判断だったと思います。

本当にゲームをそのままゲームブックに落とし込んだみたいで不思議な感じ。 もし先にゲームをプレイ済みだったとしても豊富な挿絵付きで物語をもう一度楽しめるんだから、読んでみる価値はあると思うわ。

テレビゲームとゲームブックで同じ世界での同じ冒険を描いているが、各媒体の強みを活かして相互に補完しあっている。 故にどちらも本編であると言って差し支えなく、両方をプレイすることでこの物語を深く知ることができるはずじゃ。

初稿:2025年08月23日