今回はプランさんより、ファミコン『フロントライン』のご希望をいただきました。 プランさん、リクエストありがとうございます(^^)

ありがとねー(^^)

本作は『フロントライン』=『前線』の名が表すとおり、ゲームの舞台は銃弾飛び交う戦場の最前線。 プレイヤーは軍曹として敵陣を奪い占領するのが使命よ。

オリジナルは1982年11月にリリースされたアーケード版だ。 国内のみならず海外でもヒットした『超リアル戦争ゲーム』として知られているぞ。

『超リアル戦争ゲーム』…ファミコン版パッケージの裏に書かれていた宣伝文句だったわね。

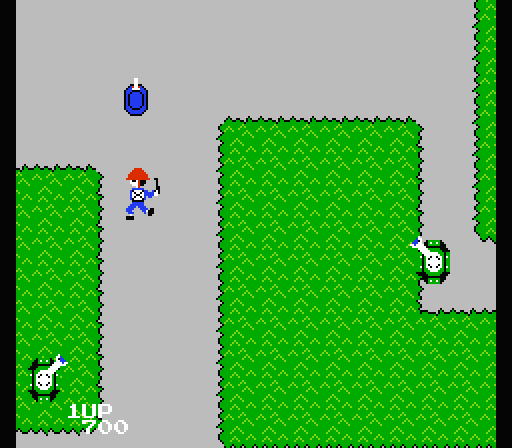

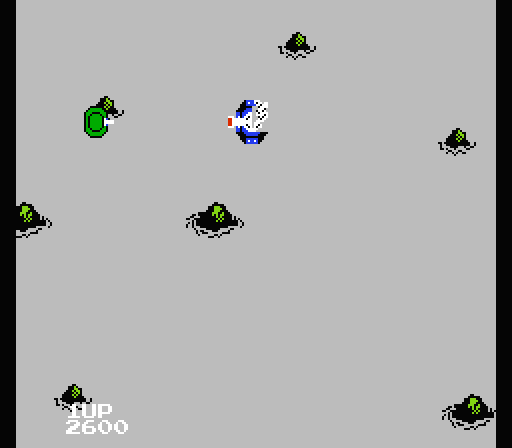

そう聞いていたからシリアスな雰囲気を想像しちゃったけど、グラフィックはわりとシンプルね。足を振り上げてピコピコ歩く姿はむしろコミカルにさえ見えるわ(^^;)

歩兵の単独行。

1982年という時代を考えたらよくできていると思いますよ。 戦場の殺伐とした雰囲気を和らげる絵作りで、私は好きです(^^)

では攻略を始めていくとしよう。 ステージは任意に移動できる縦スクロールとなっていて、プレイヤーは画面の下から上方向に向かって進んでいくんだ。 進軍を阻む敵兵にはピストルと手榴弾で応戦しよう。

ピストルの射程は短い。接近戦を覚悟せよ。

操作体系はAボタンが手榴弾、Bボタンがピストルの発射よ。 これらは相手によって使い分ける必要があって、生身の兵士にはピストル、装甲車と戦車には手榴弾が効くわ。

手榴弾の使用感にクセがあるのよね…。 独特な軌道を描いて2キャラ分先の地点に飛ぶんだけど、着弾地点が少し右寄りだからちょっと狙いにくいかも。

手榴弾の軌道に慣れておこう。

手榴弾だけじゃなくピストルでもそうなんだが、右腕から発射されて真っ直ぐ飛ぶから着弾点が少し右寄りになるんだ。 早いうちに慣れておくようにしよう。

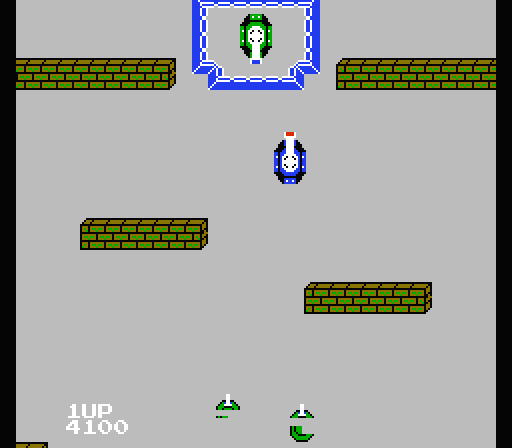

さあ、北上すると草原で装甲車を見つけましたよ。

青い装甲車を発見。

緑の装甲車は敵だが、青い装甲車は乗りこむことができる。 搭載されている武器はマシンガンだ。

でもマシンガンっていうから連射性能に期待したのに、これ1発ずつしか撃てないのよね。 これじゃピストルと変わりないじゃない?(´Д`;)

一発ずつしか撃てないマシンガン。

いえいえ、ピストルでは戦車や装甲車は倒せないんです。 手榴弾なら倒すことはできますが、それよりも真っすぐ撃てるマシンガンの方が狙いやすいですよ。

しかし、さらに進むと敵に大きな戦車が増えてきて装甲車でも心許なくなってくる…。 やはりこちらも戦車に乗って対抗しなくてはな。

最終兵器。

これが戦場の最強兵器である戦車です。 乗り込んで強力な主砲を浴びせてあげましょう。

一撃受けると煙を吹く。

いけない、砲撃を食らったわ!Σ(゜Д゜;)

なんの、戦車は一撃受けたくらいじゃ大丈夫だ。 追撃を受けるかそのままの状態て一定時間経過すつと爆発してしまうが、一度降りて乗りなおせば耐久力は元通りになる。 浮沈戦車の実力を存分に見せつけてやるといい。

攻撃も守りも強力で、乗っているだけで安心感を覚えるわ。この戦車戦が本作の醍醐味と言ってもいいわね。

しかし唯一の弱点として乗り降りの際に僅かな隙が生じます。そこを狙われて被弾しないように注意しましょう。

目標地点へ到達。

草原、砂漠を抜けるとそこが目指す敵陣だ。

小さなトーチカがあるだけじゃない。こんなのが目的地なの?

見た目で判断すると手痛いお返しを受けますよ。このトーチカは最終防衛ラインの名に恥じない実力で、なんと戦車の主砲も全く通さない鉄壁の守備力を持っています。

びくともしない。

ええ、あんなに敵の戦車や装甲車を軽々薙ぎ倒してきた主砲が効かないの!?Σ(´Д`;) そんなのどうやって倒せばいいのよ。

さっき練習しておくよう言われたでしょ?ここは手榴弾の出番なのよ。

降参の白旗。

あーそっか、トーチカの壁は頑丈だけど上がガラ空きだから、そこが弱点なんだわね。

トーチカを破壊すると敵司令官が降参してゲームクリアを知らせてくれますよ(^^)

え、これで終わりなの?次のステージは?

この後もステージは続くのだが、敵の強さが少し違うくらいでマップは同じなんだ。

そうなんだ。せっかく戦車を乗り回す楽しみがわかって来たところなのに、ちょっと物足りないわね。

アーケード版が出た1982年の水準で考えれば特に短いということもないのだけど、このファミコン版が出た1985年になるとステージ数の多いゲームも増えたから相対的にボリューム不足は感じてしまうわね。

移植元のアーケード版との違いにも少し触れておこう。 と言うのも、同じタイトルを冠しているがプレイフィールをはじめとして多くの相違点があるんだ。

まあファミコンの性能でアーケード作品を完全再現するのはゲームによっては難しいでしょうしね。 それでどんな違いがあるのかしら?

まずアーケード版は難易度が段違いに高いですね。ファミコン版では敵が画面内に同時に2キャラまでしか出現せず射撃精度も低めなのですが、アーケード版は同時に4キャラ出現するうえに手榴弾まで使ってくるので非常に激しい攻撃にさらされます(^^;)

アーケード版にだけ存在する地雷や落石は触れると即ミスになるし、草地に入れば移動速度が落ちるギミックもあるわ。

うわあ、聞くだけで難しさが想像できるわ(^^;)ファミコン版は色んなところが省略されているけど、それが難易度の緩和にもなっていたのね。

最大の相違点はダイヤルスイッチの存在だろう。 アーケード版では入力装置にチャンネルスイッチという特殊な機構を設けており、これを使った操作の面白さが受けていたんだ。

そのチャンネルスイッチですが、形状はガスコンロに付いてるスイッチをイメージしてもらえればいいでしょう。 ツマミを捻ることで銃を向ける方向を変え、押し込むことで撃つ画期的な機構のスイッチです。

この機構を使うことで、画面奥の方向に移動しながらも手前や左右に向かって銃を撃つことができるのよ。

つまり、本物の戦車みたいな動きができたって事ね?それは面白そうかも。 ファミコンは自分が向いてる方向にしか撃てないからだいぶ操作感が違ってくるわね。

そうなんです。アーケード版ではひたすら前進しながら四方八方から湧き出す敵を倒すことができたのですが、ファミコン版ではそれができなくなってゲームのテンポが大きく変わりました。

特に後方の敵に対処する際に顕著で、ファミコン版では留まって振り向く必要がある。そのため見た目は似ていてもプレイした印象は別物と言っていいほどだ。

ファミコンにチャンネルスイッチに代わるものは付属していないからやむを得ない措置だったんでしょうけど、原作で最大の個性ともいえた操作性が移植されなかったのは残念に思われたかもね。

本作を開発したタイトーは他にもアーケード版『アルカノイド』などで特殊な入力装置を搭載していたが、アルカノイドはファミコンへの移植にあたり専用のダイヤル式コントローラーを同梱販売することで対処し名作の誉れを得た。これはフロントラインでの反省を活かしたのかもしれないな。

アーケード版から簡略化され難易度が下がっているファミコン版ですが、それがいい方向に作用している面もあります。 何より気軽に戦車の爽快感を楽しめるところがいいですね。

アーケードゲームはインカムを稼ぎたいから1プレイあたりの時間を短くするためにどうしても難しく作られるものだけど、家庭用は長く遊べるように適度な難易度に抑えることが多いのよ。 設計思想の違いなんだけど、フロントラインは結果的にしろこれを踏まえた移植になっていると思うわ。

完全移植を求める人もいるでしょうし、それがいけないわけじゃないけど、色んな事情でそれが叶わないならいっそ作り変えた方が面白いものになるかもしれないしね。ファミコン版にはそういう工夫があったということかしら。

そう考えると様々な改変も必要なことだったように思えるな。このバランス感覚は老舗ゲームメーカーのタイトーらしい。

後の時代では技術が進歩して様々なハードにアーケード版の完全移植が行われるようになりますが、ファミコン版も同じように移植が行われ続けています。両方が独立した作品として愛されていることの表れなのではないでしょうか。

初稿:2018年11月10日

改訂1:2025年09月14日